| |

|

|

|

|

|

|

| |

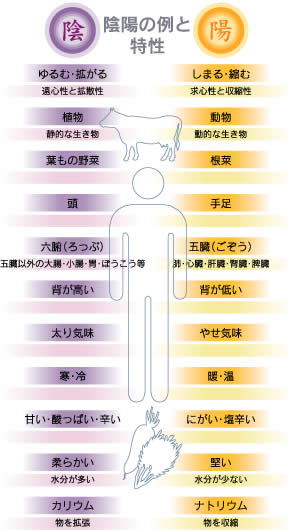

| 食べ物にはすべて陰陽があります。 それぞれの働きを知って、バランスの良い食生活を心がけましょう。 |

|

|

|

|

| |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| |

|

|

|

|

| |

| 陰陽のバランスを保ち、健康な体をつくってくれる全体食。 人気野菜のダイコンで「丸ごと味わう」を始めましょう! |

|

|

|||||

|

|

|

|||||

| ダイコンそのものは、ほぼ中庸の食べ物ですが、部分でみると、陰性に傾くところや陽性の強いところ等に分かれます。全体をまんべんなく食べてこそ、理想的な中庸が保たれる、と言えるでしょう。 普段食べない皮や先っぽも今日からは捨てずに。ダイコンに限らず、土から身を守る皮や栄養を吸収する先っぽ(根)は植物にとって重要な器官です。それだけにしっかり組成されていて、栄養学的にも優れた効果があるのです。部分ごとに料理法を工夫して、すべてを美味しく味わってください。 |

|

|

|

||||

| Copyright (C) 2002 AHJIKAN CO., LTD. | ||||

●キャベツの芯[陽]・外葉[陰]

●キャベツの芯[陽]・外葉[陰] ●ネギの根っこ[陽]

●ネギの根っこ[陽] ●ニンジンの皮[やや陰]

●ニンジンの皮[やや陰] ●魚のアラ[頭暠やや陰][尾・ヒレ・エラ暠

陽]

●魚のアラ[頭暠やや陰][尾・ヒレ・エラ暠

陽]