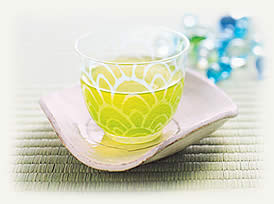

立春から数えて88日目、暦の八十八夜を過ぎると、季節はもう夏。宇治(京都)や静岡、八女(やめ)(福岡)の茶どころでは茶摘が最盛期を迎えます。

茶はツバキ科の常緑樹で、原産地とされる中国では3世紀頃、すでに栽培されていたといいます。ある人が焚き火で湯を沸かしていたところ、薪の中に茶の木があり、付いていた葉が偶然湯の中へ。飲んでみたら、大変爽やかで美味しかったので茶の栽培が広まった、との面白い逸話が残っています。

わが国に伝来したのは奈良時代で、当時の文献には聖武天皇が百人の僧侶に茶をふるまったとの記述が見られます。茶が広く知られるようになるのは鎌倉時代。臨済宗の開祖、栄西が宋(中国)から茶の種を持ち帰って以降です。

室町時代には茶を通じて日本文化の柱となる「わび・さび」の思想が確立され、さらに元禄時代になると、庶民の間にも喫茶の習慣が普及。「日常茶飯」「お茶の子さいさい」といった、茶にちなんだことわざや格言が生まれる等、茶は日本人の文化と生活に深く根ざす存在となりました。 |

|

|

|

|

「お茶は延命の妙薬なり」。栄西の著書、『喫茶養生記(きっさようじょうき)』にある通り、茶はもともと単なる飲み物ではなく「薬」でした。長寿の薬、神経を鎮める薬、食あたりを治す薬として珍重されたのです。薬を飲むことを「服用する」といいますが、茶も「一服する」と、よくいいます。これは「茶=薬」だった頃の名残です。

また江戸時代の格言に「朝茶は七里帰っても飲め」の言葉があります。朝、出かけに茶を飲み忘れたら、長い道のりを引き返してでも飲みに戻れ――茶はそれほど価値あるもの、元気を授けてくれるものだ、という教えです。

カテキンによる生活習慣病の予防と殺菌。ビタミン類による疲労回復と美容。カフェインの目覚めや鎮静の作用…。昔の人が経験として語り継いできた茶の効能が今、科学で解明されようとしています。

体調不良や食あたりが心配される夏場。ちょうどその時節に旬を迎える茶は、自然が私たちに与えてくれた素晴しい贈り物です。あまりに身近すぎて、つい見落としがちですが、この夏こそ、いま一度茶に注目。伝統の飲み物で元気よく過ごしましょう。 |

|

◆1日10杯飲む

◆1日10杯飲む [水にこだわる]

[水にこだわる] 【玉 露】

【玉 露】